津山歴史民族館・キリスト教図書館no.2

|

|森本家と基督教図書館|歴史民俗館2階第1室|歴史民俗館2階第2室|伊藤祟人「津山スケッチ画展」| その他、 つやま自然のふしぎ館|津山郷土博物館は、お得なセット料金になっております。 |

||||

|

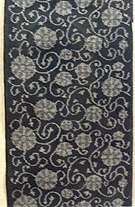

▲錦屋が商いに用いていた各種絣(作州がすりは右から6番目) |

||||

|

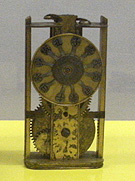

▲津山時計商のはじまり 津山最初の時計店は明治15年開業の森本時計店である。呉服商の傍ら、時計の販売修理を始め、東京、名古屋、大阪に於ける時計商と取引を結び時計の取次販売に当たった。 明治42年本業の呉服商廃業と同時に時計取扱も廃止した。

▲和時計(今でも動く) 錦屋は明治15年、時計の仕入れ、販売、修理を行う時計商を津山で初めて呉服商のかたわら、開設した。当時、時計は高価な工芸品で有り、生活も現代ほど分刻みでは無かったため、商売としては失敗であったらしい。 時計の大半は散逸したがいくつかの珍品が残っている。

▲葵の紋入り灯篭

▲天井

▲津山の誇る工芸品「作州絣」 絣とは文様に従って染め分けた糸により織られた模様織物のことで古くから世界各地で織られてきました。織られた模様の輪郭がかすり糸の乱れによってかすれたように見えるので「絣」と名づけられました。 津山地方は織物がさかんで17世紀初めに庶民の衣服が織られるようになったのが絣の始まりです。 明治以降に次第に普及し、戦後「手織り作州絣」として高い評価を受け昭和56年には岡山県の代表的工芸品に指定されました。 |

▲森本慶三記念コーナー

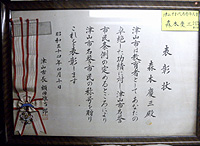

▲初代の津山名誉市民の賞状

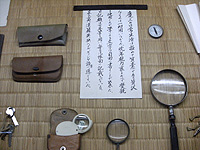

▲森本慶三さんが実際に使用していたものです。

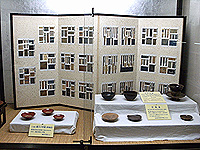

▲旧基督教図書館の講堂がそのまま残っています。

▲古布が貼ってある屏風(時代裂)

▲色とりどりの藩札

▲この箱で税金を納めに行っていたそうです。

▲そろばん(上段が2つ玉です。)

▲商家が使っていた天秤

▲江戸小紋

▲津山藩の第8代藩主、松平斉民(まつだいら なりたみ) のきせる |

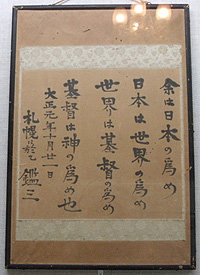

▲内村鑑三と森本慶三

▲内村鑑三書

▲錦屋で称していたお雛様

▲錦屋の、のれん・甲冑など

▲香時計(香の燃える時間で時を計った)

▲木製望遠鏡は日本に8台しか残っていない貴重なもの。当時桐ダンスの技術で作られた望遠鏡です。

▲時代ハギレ張合せ屏風(時代裂)

▲紋入り木杯(森藩からの頂き物)

▲キリシタンのマークが入った洗礼鉢

|

||

| 松平 斉民(まつだいら なりたみ)は、江戸時代末期の大名。美作国津山藩の第8代藩主。実父は江戸幕府の第11代将軍・徳川家斉(斉民は第16子)。母は家斉の側室で牧野忠克の娘・八重(皆春院)。養父は第7代藩主・松平斉孝。 ウィキペディアより |

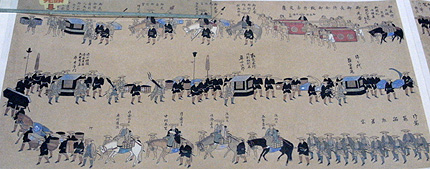

▲参勤交代の絵図(松平康氏寄贈) |

|||

▲2代将軍秀忠の3女、勝姫の使用していた文箱

▲2代将軍秀忠の3女、勝姫の使用していた文箱